从文字到图像解读女娲造人的艺术表现形式_

在中国古代神话中,《女娲造人》是一个极为重要的故事,讲述了创世女神女娲如何用黄土和石灰粉创造出第一个人类。这个故事不仅体现了中华民族对于生命起源的深刻认识,也反映了古人对自然界万物生成与变化的哲学思考。今天,我们将从文字到图像,探索《女娲造人》的艺术表现形式,以及这些表现背后的文化意义。

文字中的《女娲造人》

首先,让我们来看看在经典文献中是如何描述《女娲造人的》的。在道教经典里,这个故事被记载得非常详细。根据记录,天地未形,原有混沌之水,只有九曲金蛇一条活着。这时,太上老君命令玉皇大帝去找这种能生育生物的地方,但他却找不到,因为那时还没有土地。不过,他发现了一块泥土,就让它变成土地,并命其名为“山”,这便是五行山脉的由来。

随后,玉皇大帝又命下官吏把泥土挖出来,用黄沙、青石灰混合制成粥,然后倒入河流中,使之成为男子;再用黄沙、白芍药花瓣混合制成粥,再次倒入河流中,使之成为女子。这样的人类就诞生了,而他们就是现在地球上的居民。

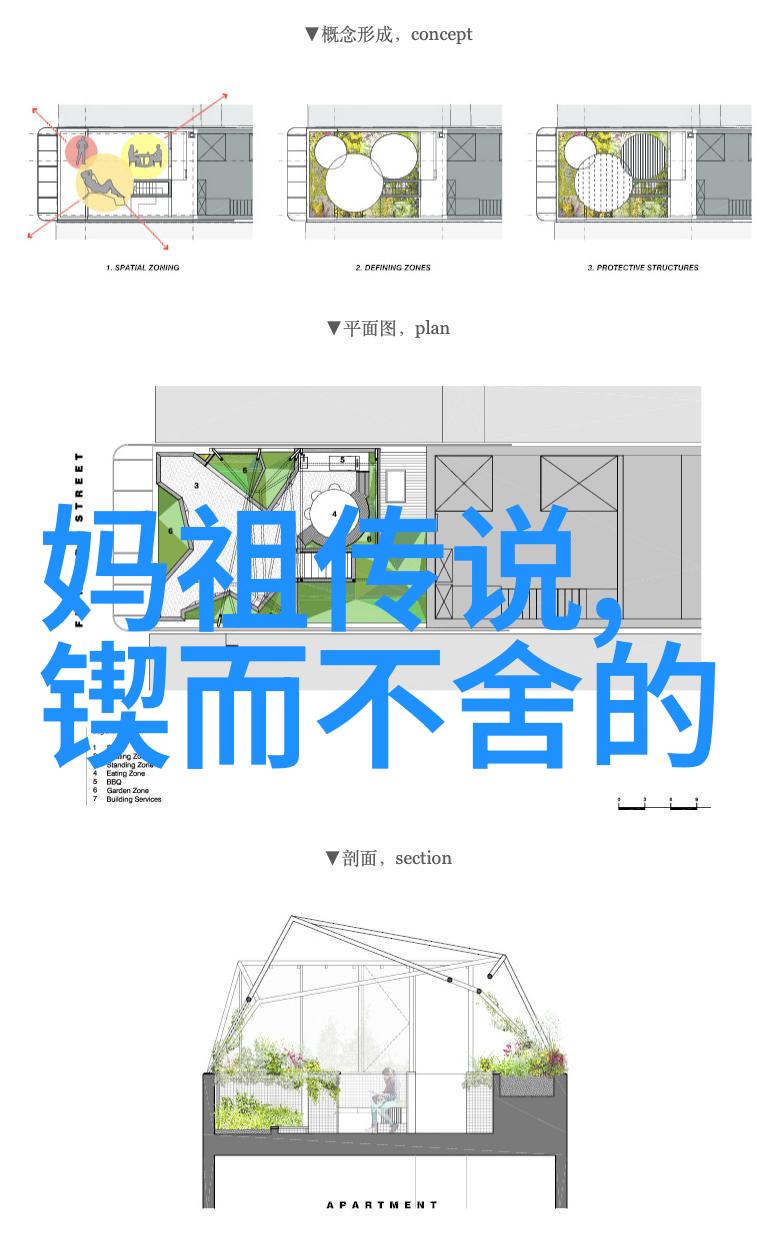

图像中的《女娲造人》

虽然这样的文字描述已经很丰富,但是为了更直观地理解这一过程,我们需要通过各种艺术作品来辅助解释。在中国历史上,有很多关于《女 娲造人的画作和雕塑,它们不仅展现了当时社会对这个神话故事的认同,还反映出了不同时代人们对于美学和审美价值的追求。

例如,在宋朝的一些壁画或者佛教雕塑中,可以看到女性形象手持工具或器具,与混沌水相遇的情景,这些都是对原始创世场景的视觉表达。而到了明清时代,以戏剧为中心的一些绘画作品,则更多地强调人物表情和动态,将整个过程渗透于日常生活的情感氛围之中。

《 女 娲造人的文化意义_

除了直接描绘神话内容外,《 女 娲造人》在中国传统文化中的角色也非常关键。这部神话既可以看作是一种宇宙起源论,也可以作为一种国家产生论,即使是在现代社会,对于理解中华文明至关重要。此外,它还蕴含着对母性力量崇拜以及对生命力无限憧憬的情感,是中国民间信仰与宗教文化交融的一个具体例证。

总结来说,《 女 娲造人》的艺术表现形式,不仅体现了中华民族对于自我认同和传统知识体系的一致性,更显示出人类精神世界深邃多层面的特点,无论是在语言表达还是视觉呈现上,都充满着丰富而独特的地球情怀。