回顾古人书写习惯情感共鸣中的初中历史知识整理

《探索古人竖书之谜:情感共鸣中的初中历史知识全解》

在漫长的历史长河中,中国人以竖书为特征,这种习惯一直延续到近代才逐渐消失。这种变化背后,隐藏着中华文明的演变和文化交流的故事。今天,我们来一起探讨这段悠久而复杂的历史。

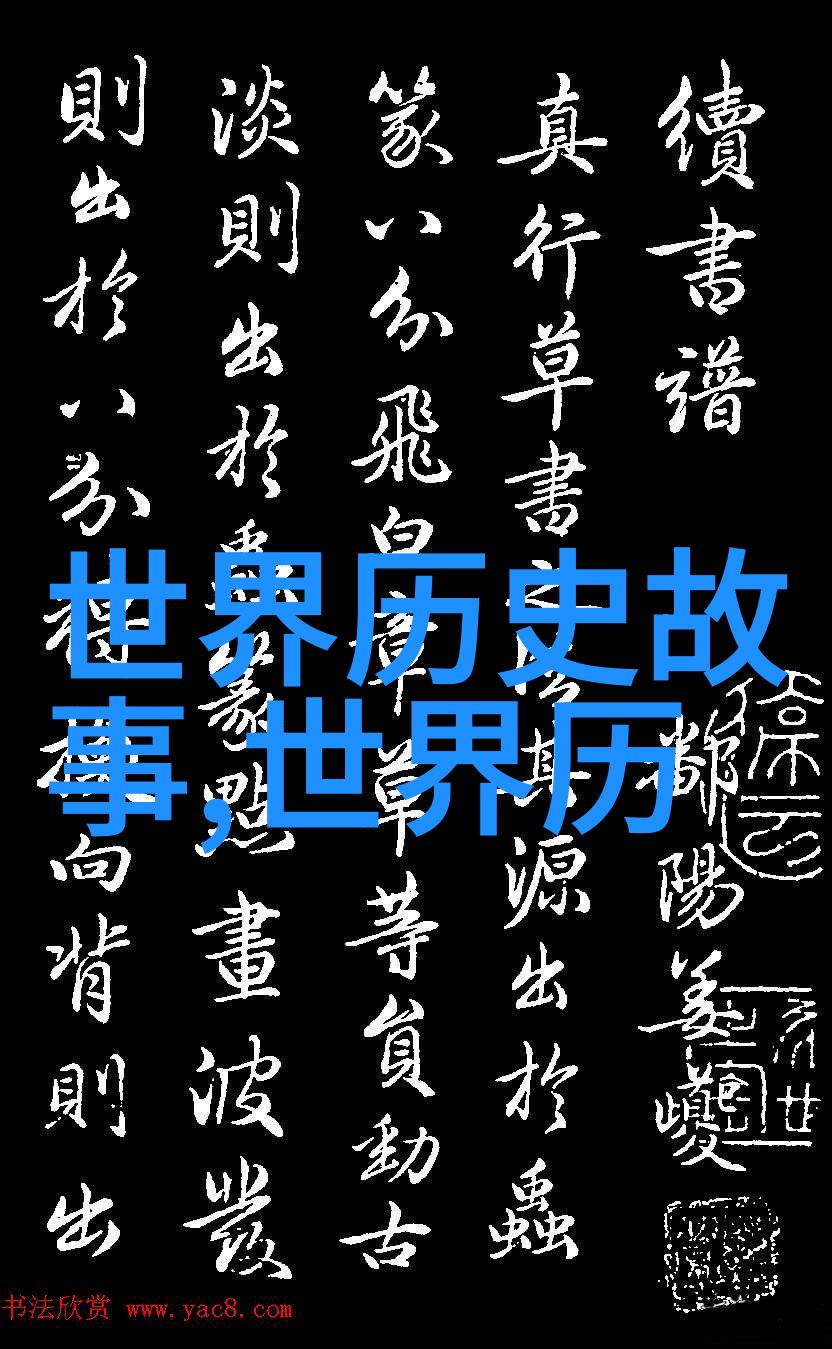

首先,竹简上的书写是古人竖书习惯形成的一个重要原因。在没有造纸术之前,人们使用竹简记录信息,这些简牍都是窄长形状,用绳子串起来便能卷成册。这样的卷轴结构自然使得从右往左、自上而下的书写方式成为最方便的一种。

其次,从汉字本身特点以及人的生理习惯来看,一笔一划从上至下、从左至右更为自然。如果横向写法,那么每个字母之间会相互遮挡,而且结字时难以保持美观。而且,由于大多数汉字末笔位于中下或右下方,所以竖式书写比横式更适合连贯性强的笔势。此外,在用墨水进行写作时,由于袖口宽松,可以避免未干墨水沾染,并有助于托住另一侧袖口,这在戏剧表演中也经常出现。

再者,还有关于尊卑思想对汉字排列方向影响的一面。在古代社会,上位者代表了君主与父母,而下位者则象征着臣服与子女关系。这就体现了“上”、“右”等概念所承载的大气层面的含义,即“无出其右”,意味着不超过某个人或事物。

此外,有学者提出另一种理论,即阿拉伯文和希伯来文也是由此类石刻活动产生,从右向左开始,因为一般人拿钎子(锤头)在手掌前端,而拿锤子的力量来自手腕和肩膀,因此刻字时自动朝向身体侧面,即从右向左。

最后,不可忽视的是传统文化中的坚持与创新。在一个动荡变革期如辛亥革命之后,随着西方文化影响力的增强,以及对国际接轨的需要,汉字書寫形式逐步转变为现代横排由左向右阅读,我们可以看到这种变化既反映了时代背景,也体现了中华文化对于新知新技术不断吸收并融合的心态。