战国七雄名将云集介子推公元前636年英雄英勇事迹记

介子推——不愿官职却以忠义殉死的古代孝子

介子推(?—公元前636年),又名介之推,是一位在春秋时期晋国(今山西介休市)出生的人物,后人尊为介子。他的家乡位于闻喜户头村,他长大于夏县裴介村。在那个年代,他因“割股奉君”的壮举而深得世人敬仰,并且选择隐居,不追求世俗的禄位和荣耀,这种高洁的情操让他成为了后人的传颂对象。

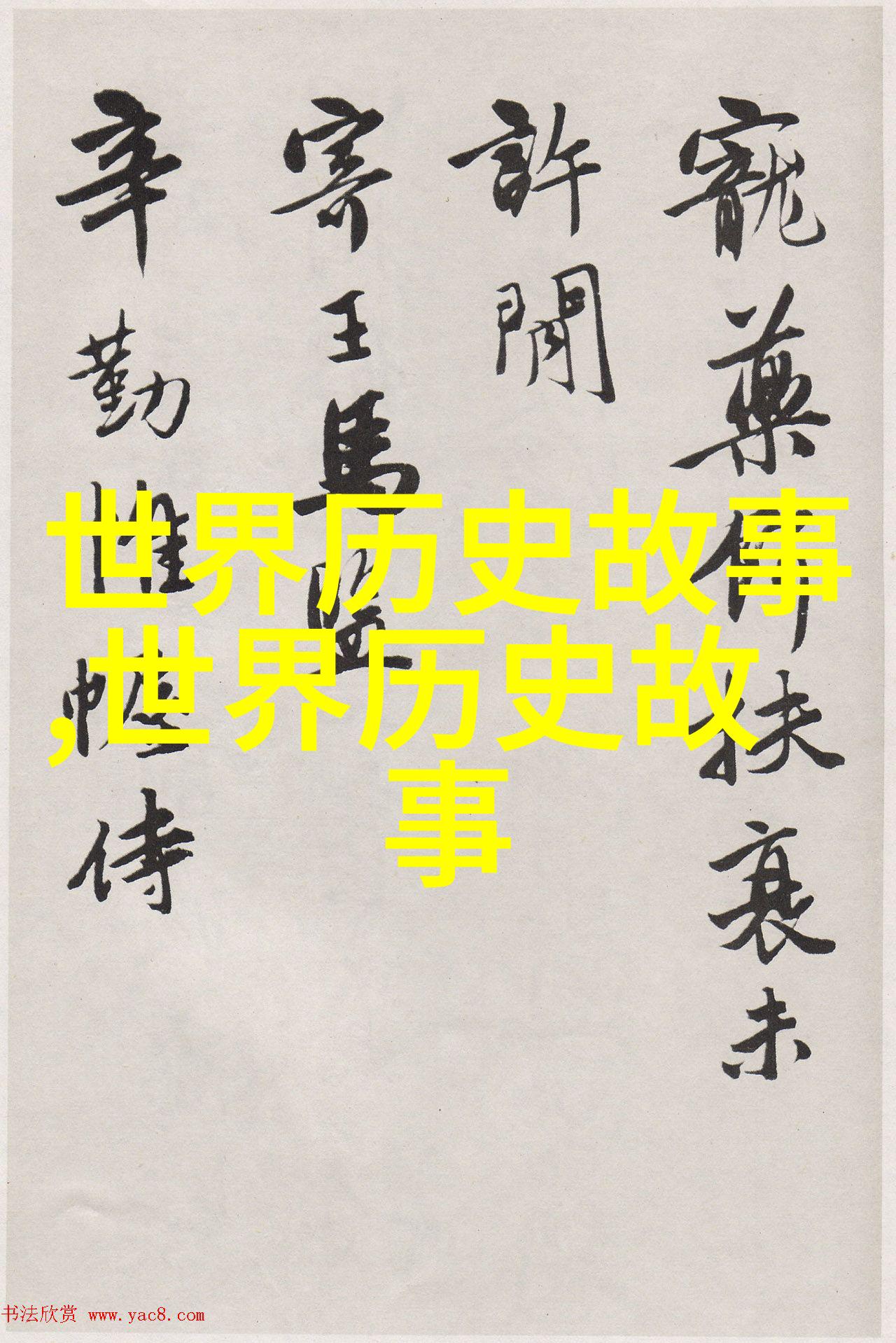

他的去世后,被安葬于现在的介休绵山。当时晋文公重耳听闻此事,对自己的过失感到非常懊悔。他决定将绵山改名为介山,并专门修建了一个庙宇来祭祀他。这个故事最终演变成了每年的清明节前一天所谓的“寒食节”,历代诗人和文学家都有留下许多吟咏其丰功伟绩的诗篇。

然而关于介子的具体生活和事迹,文献记载并不多。据说在春秋时期,晋国发生了一系列内乱,当时宠妃骊姬想要废掉太子申生,将她的儿子奚齐立为新太子。这引发了一连串复杂的情况,最终导致申生的死亡以及公子的逃亡。重耳避难奔翟,与一些贤士一起逃跑,其中包括五个人:狐偃、赵衰、魏犨、司空季子及我们的主人公——介子推。

随着时间流逝,他们终于能返回晋国,但这段经历对他们来说充满了艰辛与困难。但最终,他们成功地完成了使命,重耳被封作王,而那些曾伴随他左右的人,也获得了相应的地位和待遇。虽然我们不知道详细的情形,但可以想象当初他们共同经历风雨、共度寒冷夜晚的情景,那份坚韧与忠诚是无价的。

通过这样的故事,我们了解到介子的忠君赴义,以及对功名利禄视若敝屣的心态,这样的品质让他成为了一代传奇,以至于人们会为了纪念他的英勇精神而设立特殊日程,还会修建祠堂庙宇供后人祭拜。此外,无数文人雅士也纷纷来此题字吟诵,让这一段历史深入人心,使得人们自然而然地形成一种集体意识,即崇尚这种不言禄之道德教化,从而忽略探讨其背后的动机或情感。

正因为如此,这个故事就像一面镜鉴,在不断反射着人类对于忠诚与牺牲价值观的一致认同,同时也鼓励我们思考这些美好的品质如何影响着社会文化背景下的行为选择。而当我们站在接近千年的历史脚步上回望往昔,或许会更加深刻地理解那场风餐露宿,却依然坚守信念的小小英雄们所代表的一切意义。