战国时期燕惠王与东周的分裂

在中国历史上,战国时期是东周文化的一部分,这个时期被进一步划分为春秋和战国两个阶段。燕惠王(?-前272年),姬姓,名不详,是燕昭王之子,他在公元前279年至前272年期间担任燕国的第40任君主。在他的统治期间,尽管他遭遇了多次挫折,但他的统治对后来的燕国发展产生了重要影响。

作为太子的时候,燕惠王与将军乐毅之间存在着某种程度的矛盾。这份矛盾最终导致了乐毅逃亡到赵国,而这也成为了一段著名的历史事件。公元前279年,当齐将田单率领火牛阵大败燕军并使骑劫战死之后,这段关系变得更加紧张。随着骑劫的去世,乐毅被怀疑有叛意,最终逃到了赵国。

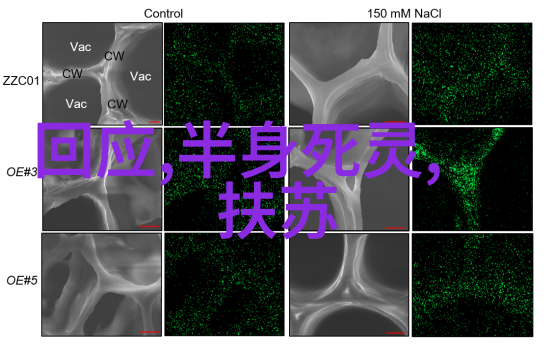

面对这一情况,乐毅回应了自己的责任,并向齐王解释了自己背后的动机。他写了一封著名的《报书》,试图证明自己的忠诚,并揭露那些试图破坏他的人。此外,他还指出了国内外的情况,以及这些情况如何影响到他和其他领导人的决策过程。

尽管如此,在接下来的时间里,无论是从政治还是军事方面来看,都可以说的是那一段时间对于整个国家来说是一场灾难。在最后几年的统治中,由于不断受到外部压力以及内部问题,如失去了关键人物如乐毅等,一些人认为这可能会导致国家衰落。但即便如此,对于当代及后世而言,这个时代仍然具有很高的地位,因为它代表了一种新的社会形态,即以城邦为基础、由不同民族组成、并且经常发生战争的小型国家体系。而这种体系在很多方面预示着未来的政治格局和社会结构。

总结来说,无论是从个人层面还是更广泛地观察这个时代,它都反映出一个转变点,那就是从一个相对稳定的体制向另一种更加复杂和竞争激烈的系统过渡。这是一个关于权力的斗争、智慧与勇气,以及个人命运如何因时代而变化的地方。