如何评价明代社会对于知识分子的重视程度

如何评价明代社会对于知识分子的重视程度?

在历史的长河中,明朝无疑是一个具有浓厚文化底蕴和深厚政治智慧的时代。这个时期,不仅见证了中国经济、科技、艺术等各个领域的蓬勃发展,还孕育了一批批有着高尚道德修养和坚定理想信念的人才。那么,我们为什么要说明朝特别是对待知识分子的态度,体现了“有骨气”的精神呢?这背后隐藏着什么样的历史原因和文化背景?

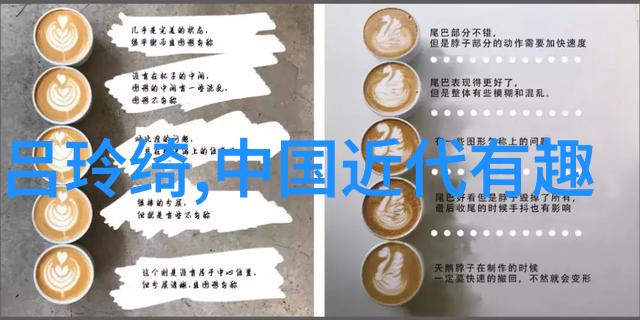

首先,从政治角度来看,明朝以其严格的科举制度,对知识分子进行选拔任用,使得他们成为了国家治理中的重要力量。这种制度不仅促进了人才的培养,也为士人阶层提供了一条合法途径进入官场。这意味着,只要能够通过科举考试,就能获得一份稳定的官职,这种机制不仅保障了知识分子的生计,同时也激发了他们对学问学习的热情。

其次,从文化角度分析,明代文学、艺术尤其是书画创作达到了前所未有的高度。著名的大师如朱载堪、王铎、文征美等,他们不仅技艺高超,更展现出了超越时代限制的心灵追求。在这样的环境下,被尊崇为“文章世家”、“绘画世家”的家庭,如朱熹家族,其成员既擅长诗词,又精通书法与绘画,这种跨学科综合能力正是当时社会对人才多方面发展的一种肯定。

再者,从教育体系上来说,明代虽然没有建立起现代意义上的大学,但是在私塾教育上投入巨大精力。不少富裕家庭甚至愿意出资兴办私塾,以培养更多优秀人才。而这些私塾往往聘请的是那些真正懂行且有教导能力的人才,如韩愈这样的大儒,他因提倡古文复兴而被誉为“唐宋八大家”,他的影响力远超过他本人的生活年代。

此外,在思想观念上,“有骨气”这一概念也得到了强烈反响。在经典著作中,比如《论语》、《孟子》这样的儒家经典,以及《左传》、《史记》的记述,都充满了关于仁义礼智信等伦理道德观念,并将之融入到日常生活中去指导人们行为。这使得士人阶层在面临各种困境时,都能凭借这些内心核心价值来保持自己的品格,不随波逐流。

最后,在国际交往方面,当时欧洲探险家开始接触中国的时候,他们惊叹于中国那种整洁、高效且井然有序的地方管理方式。这一点可以从马可·波罗到方济各会士们留下的笔记中看到,他们都赞扬过中国政府及其官员们令人敬佩的情操与廉洁自律。

总结来说,由于以上几个方面共同作用,加上严格而公平的科举考试系统以及对于文化教育投资充足,为士人阶层提供了一片宽广天地,让他们能够自由发展自己,同时也让整个社会受益匪浅。在这种氛围下,“明朝为什么那么有骨气?”就像一个永恒的问题,它引领我们思考一个更深刻的问题:在那个时代,那些普通而又非凡的人们,是如何塑造出一种特殊精神状态——一种基于坚韧不拔、道德高尚和理想主义追求的一种精神状态,而这个精神状态,就是我们今天所说的“骨气”。