宋元明清三代对于科举制度的变革有什么特点呢

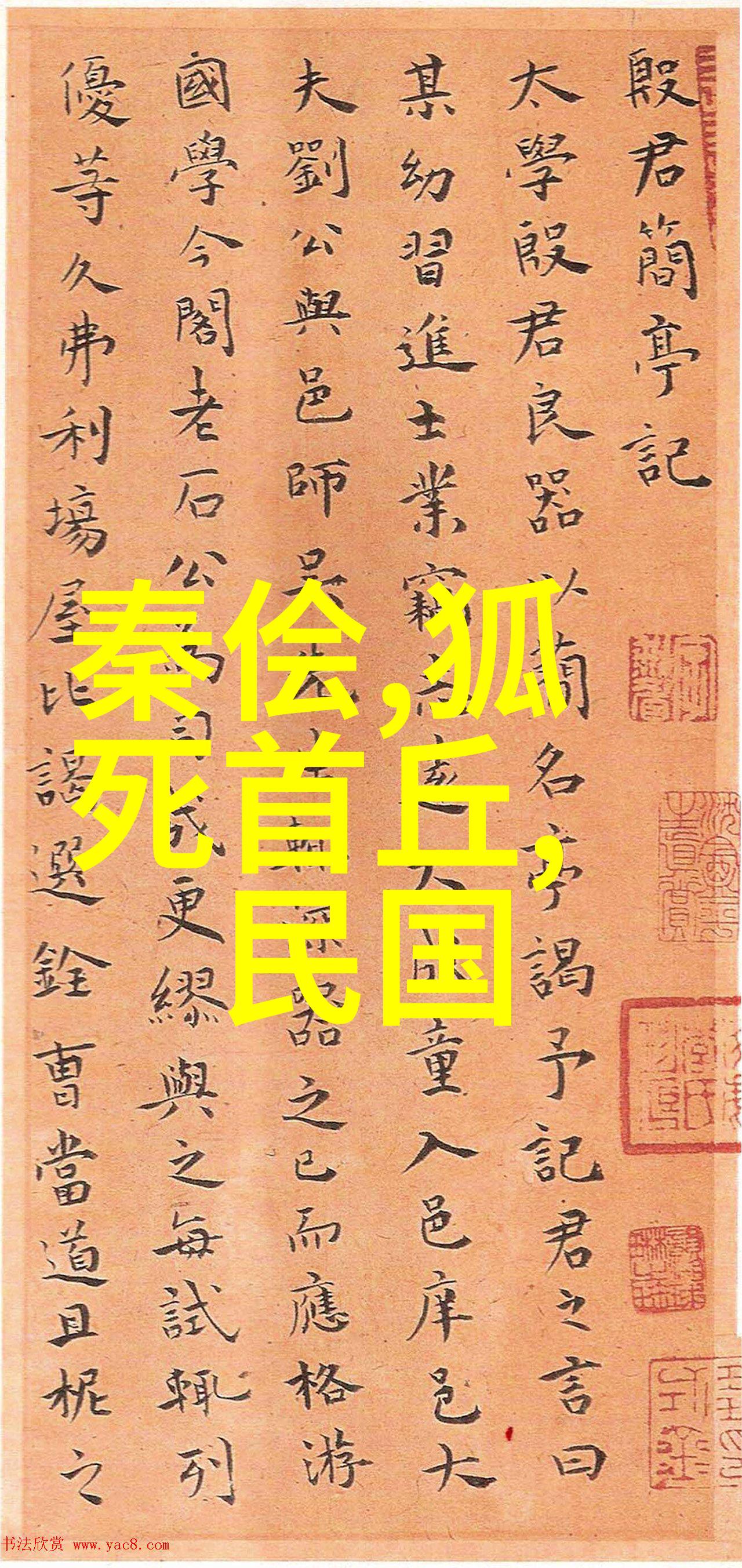

在中国历史上,科举制是古代选拔官员的一种重要方式。它起源于唐朝,但经过宋、元、明和清四个朝代的不断发展与完善,其作用和影响力也随之增强。在这四个朝代中,每一朝都对科举制度进行了一定的改革和调整,这些改革不仅体现了当时社会经济政治形态的变化,也反映了当时统治集团对于人才培养方法的探索。

首先是宋朝。宋初建立的时候,由于国力相对弱小,需要依靠民间精英来支持中央政府,因此在科举制度上采取了一系列措施以鼓励其发展。这包括扩大参加考试的人口范围,使得更多人有机会通过考试进入仕途。此外,宋政府还提高了考生的身份地位,比如规定进士可直接升任为知府等地方官职,这极大地吸引了各阶层人民参加科举考试。

到了元末明初,随着蒙古族建立元朝后对汉文化的尊重和融合,以及明太祖朱元璋建立明王朝后为了巩固自己的政权,对待儒学及科举更加重视。这期间最显著的一项改革是“五经全传”,即将《易》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》的完整内容作为考试内容,使得考生必须掌握更广泛且深入的知识面,以此来选拔具有较高素质的人才。

而在清末期,因为受到近世西方列强侵略以及内忧外患的情况影响,清政府试图通过进一步改良科举制度以增强国家力量。例如,它推行“乡试增加策论”、“会试增加诗赋”,加大实用性测试项目,让考生能够展现出更实际应用能力。但由于这些措施并未能完全解决问题,最终还是难以挽救帝国主义侵略导致的大规模动荡与衰落。

总结来说,从唐到清,一直都是围绕着如何更有效地选拔优秀人才的问题进行讨论与实践。而这些变革不仅仅局限于行政手段,更是在不同时代背景下关于教育理念、价值观念乃至整个人类文明发展方向上的深刻思考。在这个过程中,不断涌现出各种不同的思想家,他们留下的宝贵遗产,为我们今天理解历史提供了丰富的情感纬度。