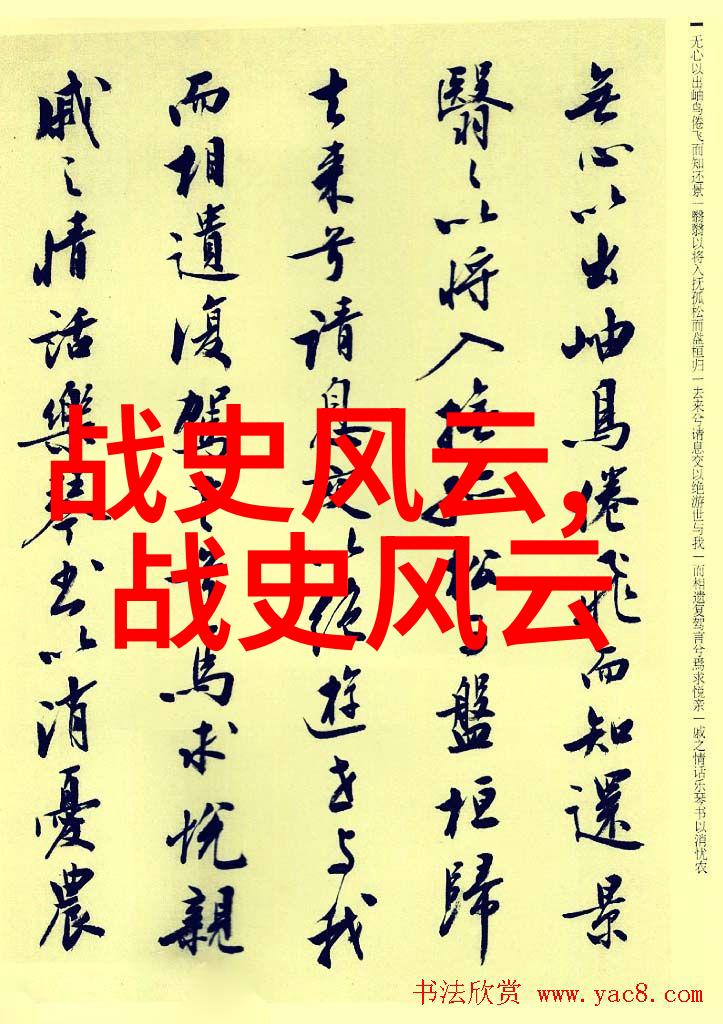

抒情探索中国书法的独特之美

《探索中华书法之谜:从竹简到现代》

自古以来,中国人在书写汉字时一直习惯竖着,从左往右的方式,这种独特的书写风格深受中华文化和历史的影响。今天,我们来探索这背后的五大原因。

首先,在造纸术未普及之前,古人主要使用竹木简牍进行记录。这些简牍通常是窄长的竹片或木板,用绳子串起来便可卷成册。在这种卷轴形式下,自然而然地形成了从上至下的、从右往左的书写顺序。每个字都要单独写好后再装订在一起,这种方式与竖式书写相得益彰。

其次,汉字本身以及人类生理习惯也为此提供了支持。一笔一划都是朝向上至下、左至右进行,这样更能保证笔势连贯且结构美观。而且,由于用墨水书写,如果从右往左横排,则可能会让手指沾染墨迹,而且容易出现袖口沾湿的问题,而竖式则可以避免这一问题。

再者,还有一个方面值得一提,那就是古代社会中以右为尊的情念。这一点体现在汉字本身,即“无出其右”意味着没有超过,也反映了当时社会中的尊卑观念,上为君父,小为臣子,因此自然倾向于将重要部分放在最终被阅读的地方,即文末位置。

第四点涉及到刻石过程中的人类活动。当阿拉伯文和希伯来文等语言采用的是由右向左书写时,其实与早期人们在石头上刻字的情况有关。由于左右手分别拿着钎子和锤子,在对准方向上的差异导致了这样的书写习惯。

最后,有些学者认为这个传统确实是一种故意坚持下去的结果,即使感觉不方便,但为了保持传统而继续沿用直到近现代才逐渐改变。在辛亥革命之后,随着西方文化的影响力增强,以及国际交流日益频繁,对外界文化的一些优点进行借鉴,使得汉字开始逐步改进,最终形成我们今天看到的横排、由左向右书写模式。