牛郎织女七夕节的起源和故事

在中国古代神话中,牛郎织女是最为人熟知的一对恋人,他们的爱情故事也与七夕节紧密相连。这个节日最初称为“乞巧”,后来逐渐演变成现在我们所说的“七夕”或“中国情人节”。

一、牛郎织女的传说

据说,在很久很久以前,有两个天界仙子,因缘际会而坠入凡间。他们分别是牛郎星(后来被称作男主角)和织女星(即女主角)。两人都有着非常特别的能力,能够操控天上的云彩和月亮。

随着时间的流逝,他们之间产生了深厚的情感。在那个时代,因为他们都是仙子,所以仍然保持着仙风道气,不愿意降低自己的身份去世俗之事上下求婚。但是,当他们偶遇时,彼此之间总能感觉到一种无法言喻的情感纽带。

二、乞巧与命运

为了能够见到心爱的人,两个人都不顾一切地踏上了寻找对方的道路。在一次偶然的情况下,他们不期而遇,并开始了一个美妙而充满浪漫色彩的生活。

然而,这段幸福短暂地结束了。当八月十五夜,即现在我们所说的中秋佳节,当月亮圆满照耀大地时,一位神仙出现,他宣布由于两人已经在凡间结婚,因此违背了天庭之规。他命令牛郎必须返回天界,而织女则被迫回到她的家乡——玉皇大帝宫中。

面对这样的命运安排,他们悲痛欲绝,但最终决定遵从神明之令。这场离别,使得这对恋人的名字永远留在人类历史长河中的一页,也让我们的祖先创造了一种特殊的手法——把这段悲欢离合编成了民间传说,让它成为纪念这一对苦难英雄们美好记忆的一个方式。

三、七夕节文化意义

经过数千年的流传,这个关于牛郎与织女爱情故事的小小传奇,如同一股温暖光芒,照亮了无数个家庭的心房,它代表的是忠诚、坚持以及勇敢追求真挚感情的人格魅力。而每当年底将至,我们就会听到人们谈论起这个传统佳期,对于这个曾经发生过的事情感到敬畏又怀念。

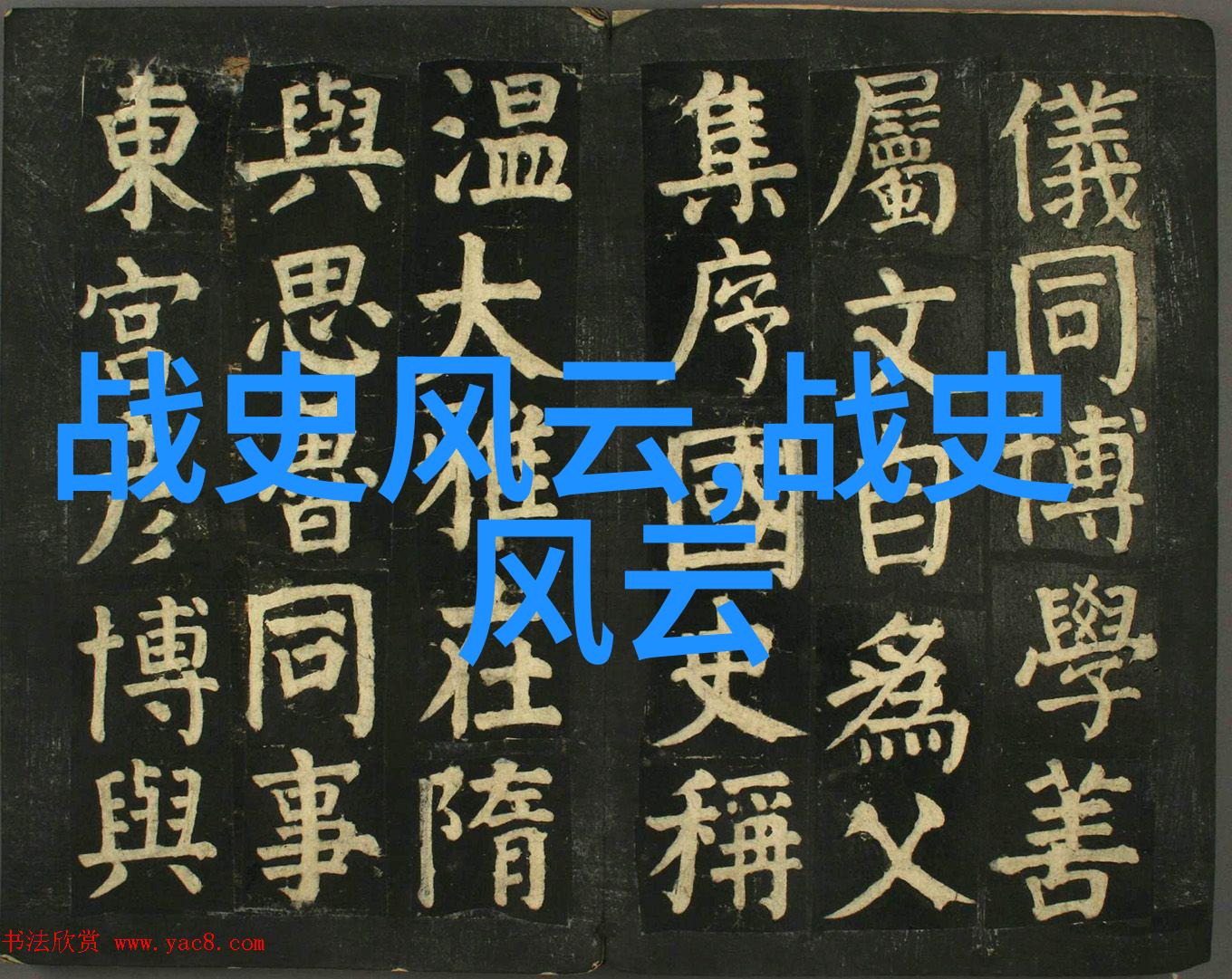

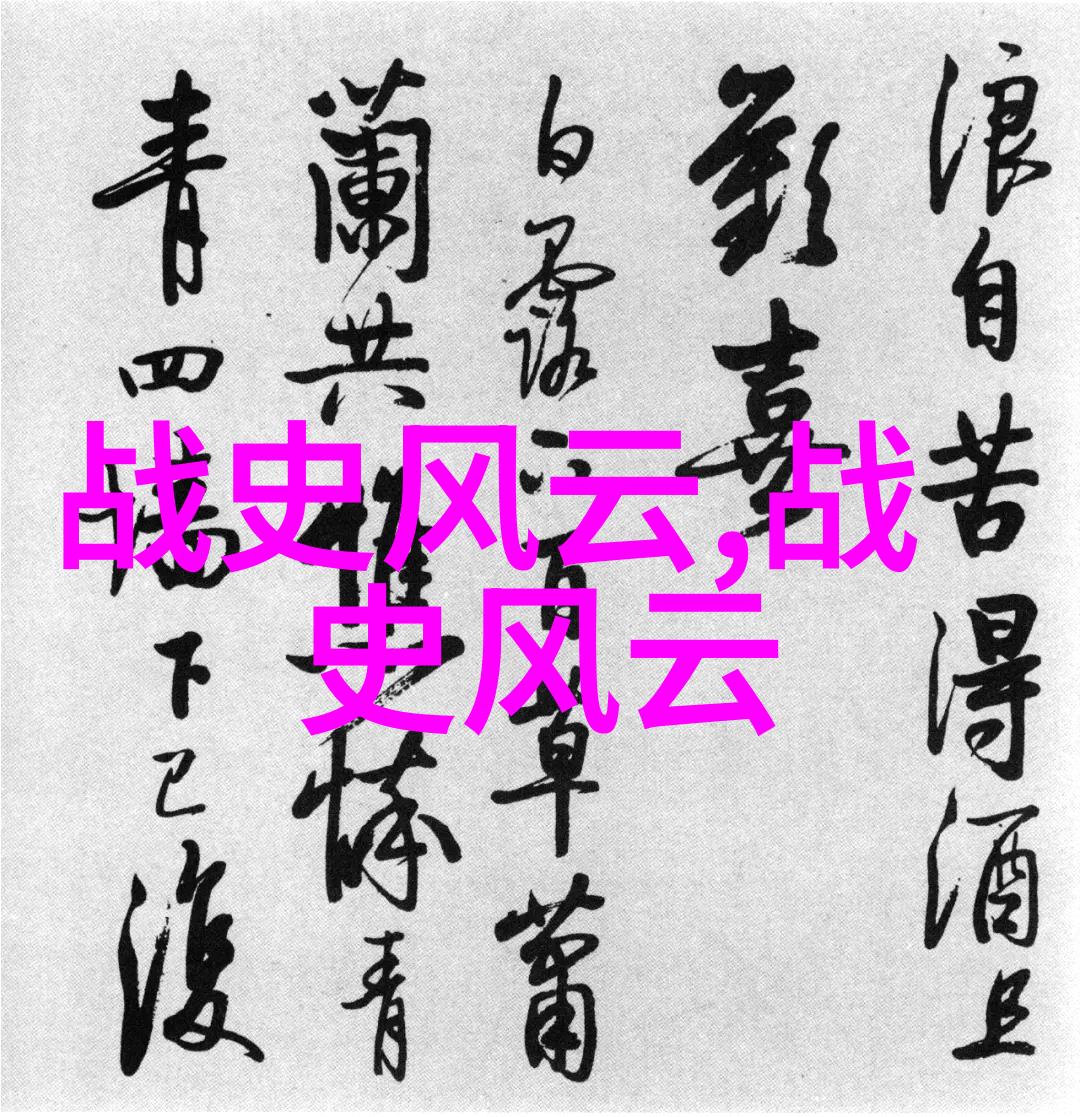

《诗经》、《史记》等古籍中提及过一些类似的民间习俗,但并没有直接提及具体有关牛郎织女的情境。直到唐代以后,这个故事才逐渐形成其今天广为流传版本,那就是由李白《静夜思》中的“床前明月光”的句子引发,其后的文学作品如杜甫《咏红叶·宿建德江》,更进一步丰富了这一主题,使其成为一个多维度发展起来的大型文化现象。

通过这些文学作品,以及后来的绘画、戏剧等艺术形式展现,我们可以看到这种精神内涵一直影响着人们的心灵,从不仅仅是一段简单的事实,而是一个全方位丰富多样的文化符号,与现代社会生活息息相关,是中华民族共同体的一部分组成部分之一。

因此,无论是在哪一个时代,只要有人讲述这段悲壮又美丽的话题,就自然而然地转化为了某种集体记忆或者集体意识的一部分,是一种表达对于过去年代重大事件回味录忆,以及未来希望和祝福结合起来的情感交流方式。这使得每一次重复,都显得那么新鲜活泼,同时也给予我们前进方向指示灯,以便不断探索出新的生命可能性的途径与方法。在这样一个世界里,每一个人都应该有一份属于自己的梦想,一份属于自己的信仰,一份属于自己未来的承诺,无论走向何方,都不会忘记那双手牵牵,那颗心跳跳的声音,那些曾经跨越千山万水却始终不渝的情谊。