明月几时有一年三百六十五日明月成语故事探究

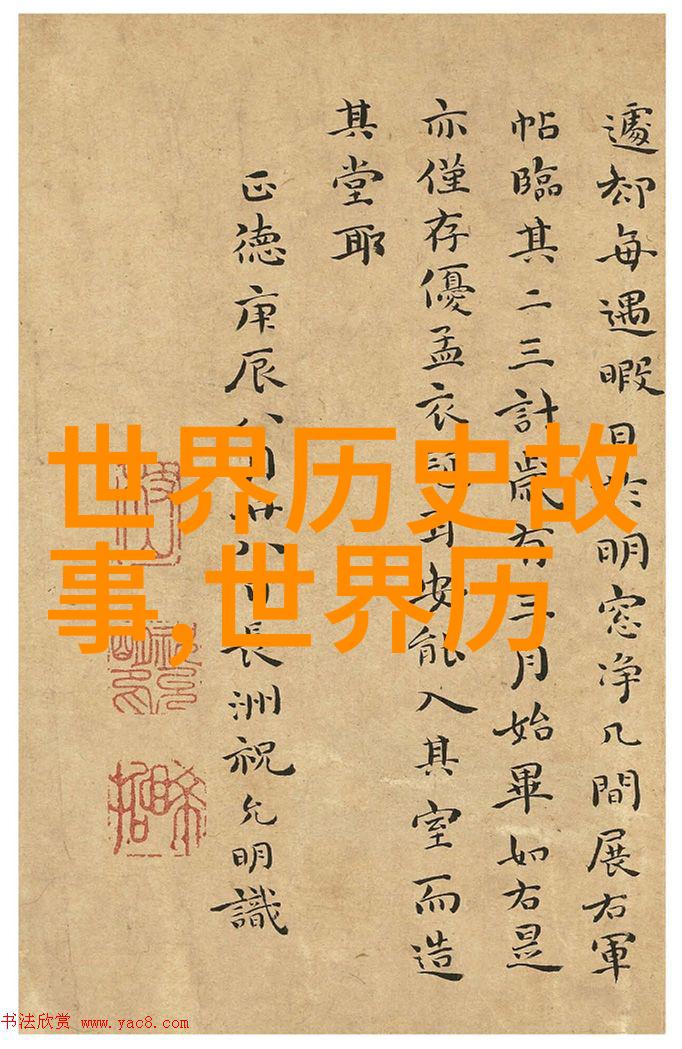

在中国文化中,成语不仅仅是日常语言中的短语,它们背后往往隐藏着深厚的历史和丰富的文化内涵。"明月几时有,一年三百六十五日"便是一例,这个成语源自唐代诗人李白的《静夜思》,其中“明月”一词,就如同点亮了古代文学与哲学思想之光。

1. 李白:诗人的梦想与现实

李白以其超凡脱俗的才华和浪漫主义精神,在唐朝文学史上留下了浓墨重彩的一笔。他在《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”这首诗表达了作者对远方故乡的深切怀念,以及他对于生活现实与理想之间差距所感受的情绪复杂。

2. 明月:时间与空间

“明月”这个词汇,不仅描绘了一种自然景象,更隐喻着一种情感状态。在这里,“明月”代表的是那些无法触及却又心存渴望的事物。它跨越了时间和空间,将一个瞬间永恒化,让人在无尽长夜中寻觅那份难以捉摸的情感寄托。

3. 一年三百六十五日:生命流转

“一年三百六十五日”,这是一个客观存在的事实,它告诉我们每个人都生活在不断变化、循环往复的大河之中。这句话也可以理解为人们追求幸福安宁的心愿,无论是在繁忙的人生旅途还是寂寞的夜晚,都希望能够找到属于自己的那片净土,那份属于自己的安宁。

4. 成语背后的哲学思考

"明月几时有,一年三百六十五日"作为一句成语,其哲学意义不容小觑。它提醒我们要珍惜眼前的每一刻,因为即使是最美好的回忆,也可能随风而逝。而面对未来,我们应当如何规划?如何让自己既能享受当下的美好,又能向更高目标迈进?

5. 与其他历史典故成语相互呼应

这个问题其实并不孤立,它与其他许多历史典故成語息息相关,如“天边星辰多么遥远”,或是“滴水穿石”的坚韧精神,或许还有“春去花飞事事新”的变换无常等等,每一个都讲述着不同的故事,但共同诉说的是人类面对世界、命运、时间和空间的问题共通性。

总结:

通过分析李白《静夜思》中的两句名言,我们发现它们并非单纯描述,而是一种文化传统、一种审美态度、一种智慧体验。在此过程中,我们也触及到了十个著名的历史典故成語,比如“滴水穿石”,指出坚持不懈,即使力量微弱,只要方向正确,就能够达到目的;又比如,“天边星辰多么遥远”,则提醒我们不要贪图近利,要有远见卓识,对待未来的规划应该既宏伟又务实;而像“春去花飞事事新”,则反映出自然界以及社会发展变化迅速不可预测的情况下,我们必须不断适应,不断进步。而这些都是人类智慧的一部分,是中华民族宝贵财富之一,也是我们今天学习借鉴的地方。

最后,无论是在经历艰难险阻的时候,还是在享受生活时,都请记得,那些看似平凡,却蕴含深意的话题,就是我们的根基,是连接过去、现在和未来的纽带。如果你觉得自己已经找到了答案,请继续前行,如果还没有,那就继续探索,因为正如这首诗说的那样,“床前明月光,疑是地上霜”。