追寻古韵解读中国书法之左往右竖写的五大情感故事

《追寻古韵:揭秘中国书法竖写之谜》

在漫长的历史长河中,中国人以竖着从左往右书写为常态,这种书写方式直到近代随着西方文化的传入和影响而逐渐消失。今天,我们是否还能感受到这段文明进程中的深远意义呢?

让我们从五个角度来探索这一古老习惯背后的故事:

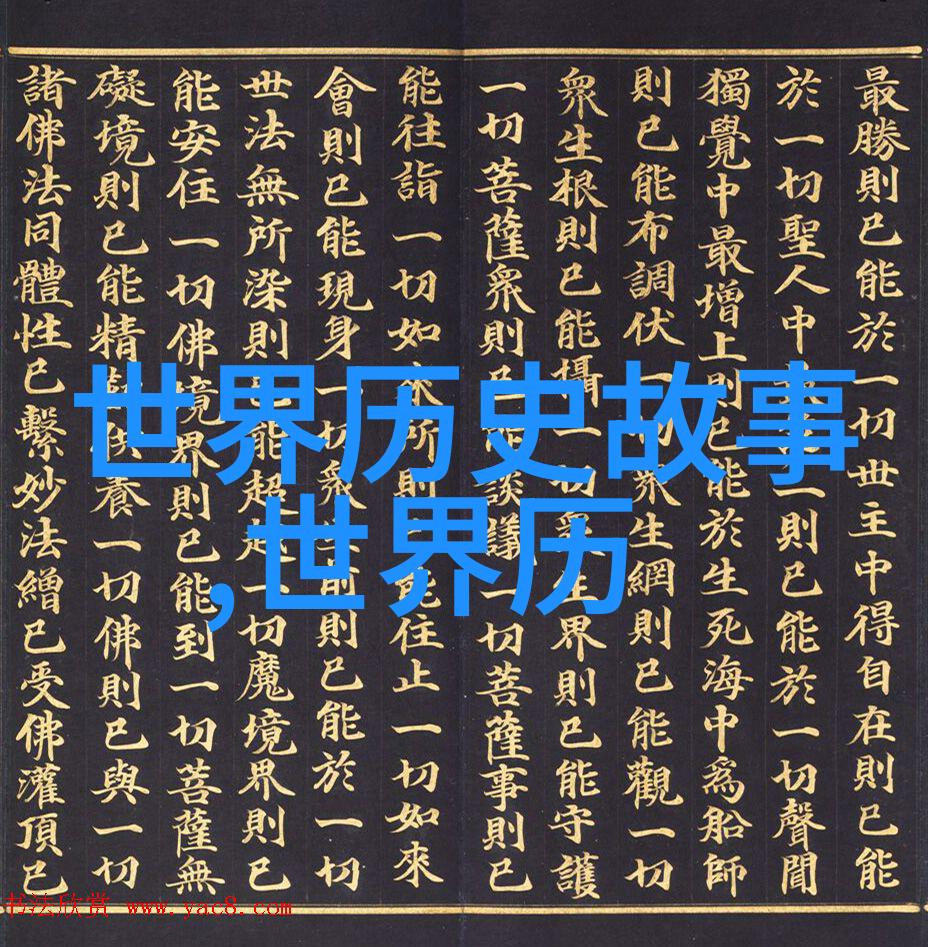

竹简时代的起源

在造纸术尚未发明之前,古人使用竹木简牍记录文字。这些简牍是窄长形状,用绳子串联起来便可卷成册。“册”字即为简牍象形图示,因此打开卷册时自然自上而下,从右往左书写,以便于手势协调。这一习惯随着时间的推移被固定下来。

汉字特性与人类生理

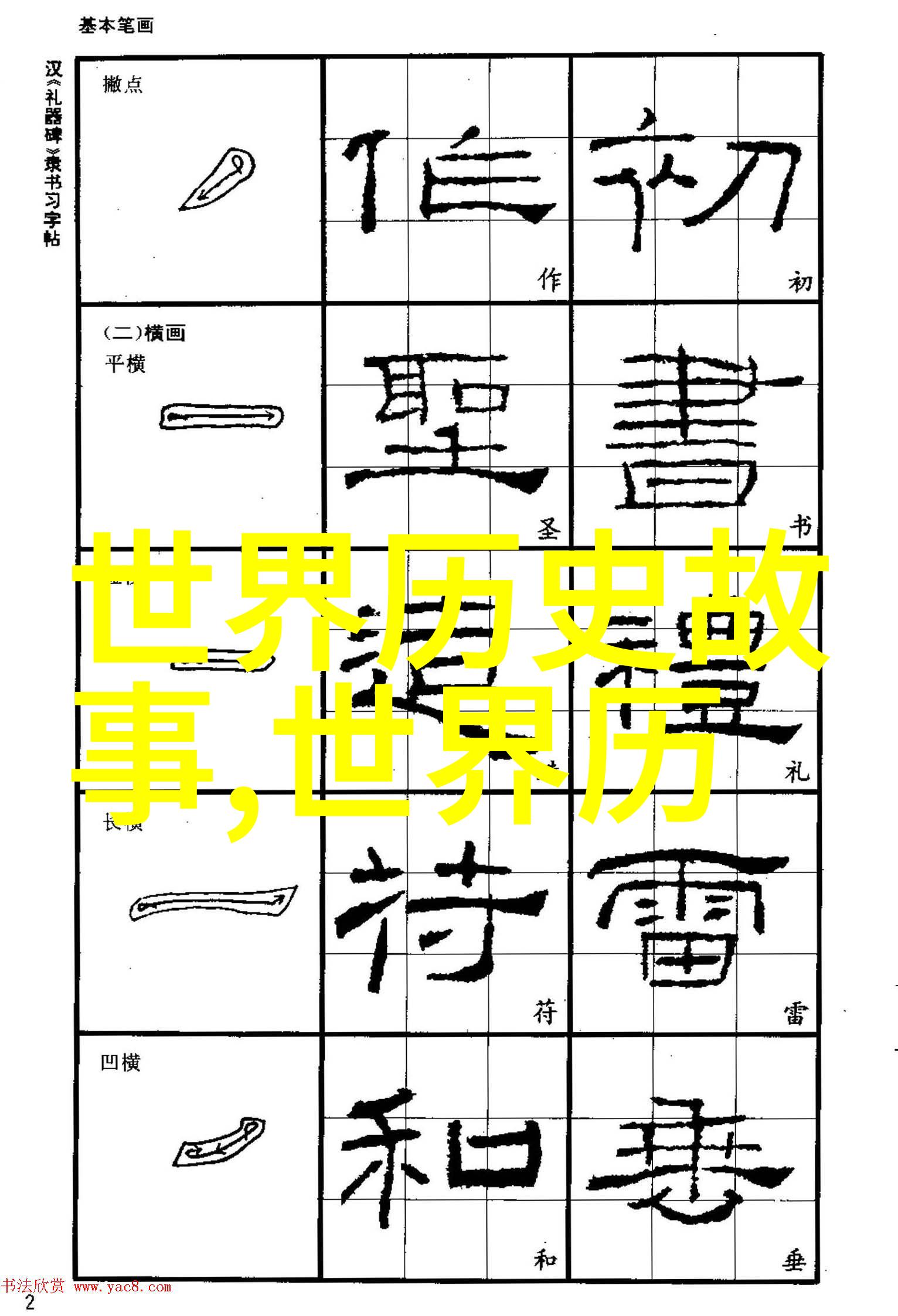

汉字笔画顺序自上至下、从左至右,这使得竖式书写更适合流畅连贯。而每个汉字末笔通常落在中下或右下位置,使得横向书写时难以避免干扰其他字符。此外,使用毛笔时不易保持干净,一边用墨水涂抹另一边则可能沾湿衣袖,而竖式则有助于避免这种情况。

古人的尊卑观念

汉字本身的排列也反映了当时社会上的尊卑观念,上位代表君父、臣子;下位代表臣子、儿女;右侧代表大者,小者居左,“无出其右”体现了这种思想。

石刻文化背景

阿拉伯文及希伯来文皆由右向左書寫,這與古時刻石之習慣相關。在那個時代,人们通常先用钎子拿东西,再用锤头敲击,所以自然形成了从右向左的方向。

惯例与变革

尽管这个习惯给现代人带来了些许困惑,但它却是千百年来的传统,不论如何都要遵守。不过,在辛亥革命后,当中国接触到西方文化并开始走向国际化,这种书法形式才逐步演变成为我们今日所见的一行一行横排,从左至右阅读和书写的方式。

通过对比分析,我们可以更好地理解这段悠久历史背后蕴含的情感和逻辑,为我们的文字创作增添更多深意。